今回のテーマ「分化」のサイエンス

私たちは約37兆個の細胞で構成されていますが、たった一つの細胞が分裂を繰り返し、組織や器官が形成されてできたものです。この、身体を作っていく過程は、意外と人間と社会の関係に似ています。

今回は細胞の「分化」について解説しながら組織マネジメントとの共通点を紐解きます。

私たちの身体はたくさんの数の細胞からできています。

たとえば、脳は神経細胞、心臓は心筋細胞、皮膚は上皮細胞からできており、それぞれの細胞は形や働きに違いがあります。

神経細胞は細長い繊維状で脳内の情報伝達を行い、心筋細胞はひし形で拍動しています。上皮細胞は平べったい形をして壁を作り、身体を守っています。

一見、全然違うように見える身体の細胞ですが、実はたった一つの細胞が分裂してできたものなのです。精子細胞と卵細胞が合体してできた受精卵は、細胞分裂を繰り返し、2,4,8,16,32・・・と増えていきます。10回分裂すると2の10乗で1024個、20回分裂すると100万個を超えます。身体を構成している細胞は約200種類、全部で37兆個もあると考えられています。

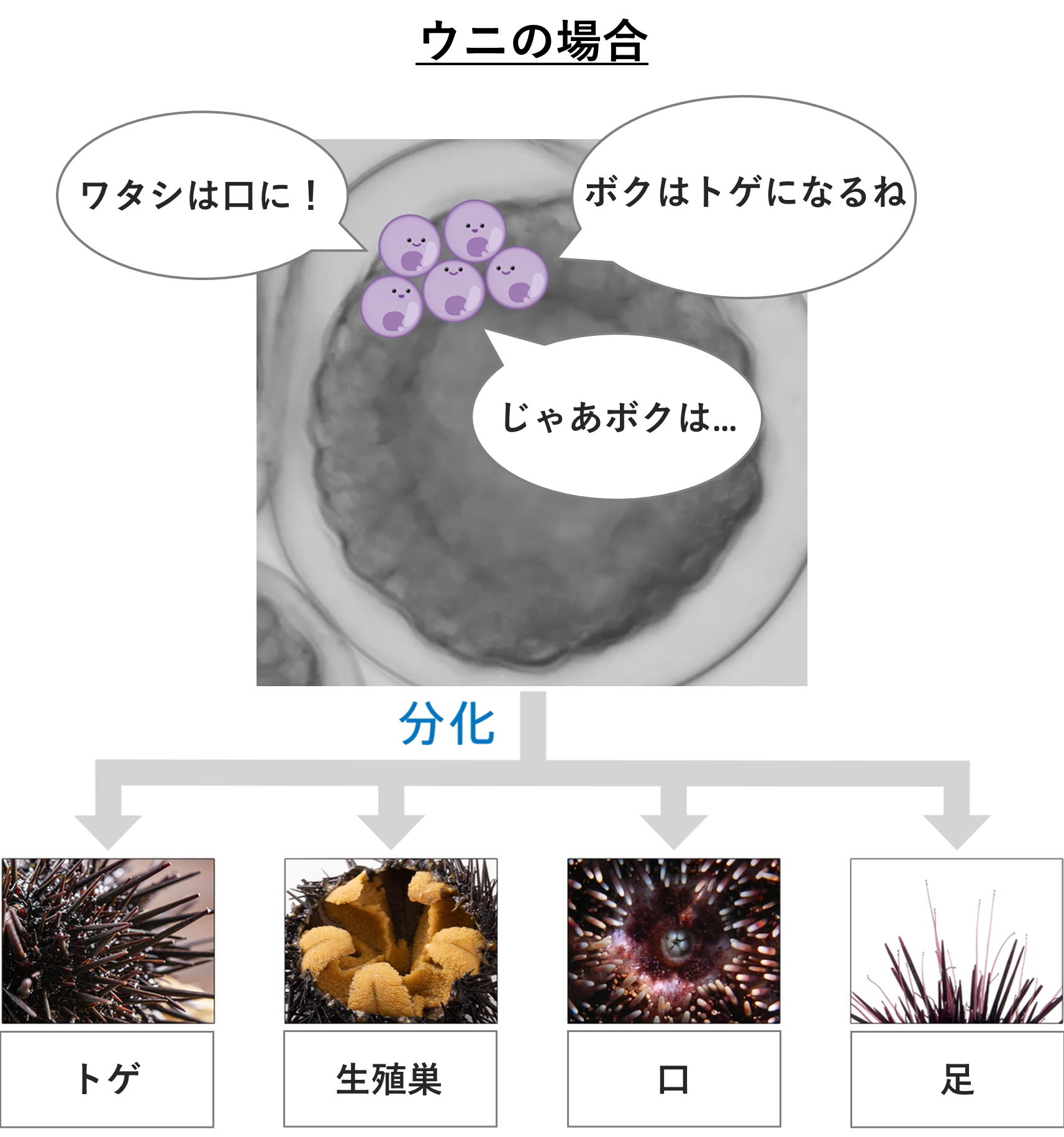

細胞は、分裂しながら増えていく途中で「分化」をしていきます。分化とは専門化という意味です。最初に書いたように神経細胞、心筋細胞、上皮細胞のように役割分担することです。どのように役割が決まっていくのかは最先端の生命科学でもまだ完全には解明できていません。ひとつ分かっていることは、細胞の役割は最初から決められているわけではない、ということです。2の10乗、1024個の細胞が集まっているような段階では、どの細胞も将来何にでもなりうる”万能細胞”の状態にあります(これを人工的に作り出したのが、iPS細胞です)。このあと細胞たちはおしくらまんじゅうのように接触しながら情報交換を行って、あなたが神経細胞になるなら私は心筋細胞になろう、あちらが上皮細胞になるならこちらは肝臓の細胞になろう、という具合にお互い譲り合いながら除々に役割を分担していきます。

細胞と身体の関係は、人間と社会の関係に似ています。人間も成長するにつれ、だんだん社会の中で役割を分担し、それぞれ違う職業・立場につきますよね。細胞が分化するのと同じです。ただし、人間の場合は、自分の意思で自分の人生を選んだり、進路を変更したりすることができます。その点で、人間は細胞よりも自由であるということができるでしょう。