虹色ゼリー(No.41 回折格子)

- 調理時間40分

監修:ケーキデザイナー・芸術教育士 太田さちか、東京理科大学 教授 山本貴博 ※監修者の肩書きは掲載当時のものです。

企画制作: 日本ガイシ株式会社

写し取った溝で光を七色に分ける

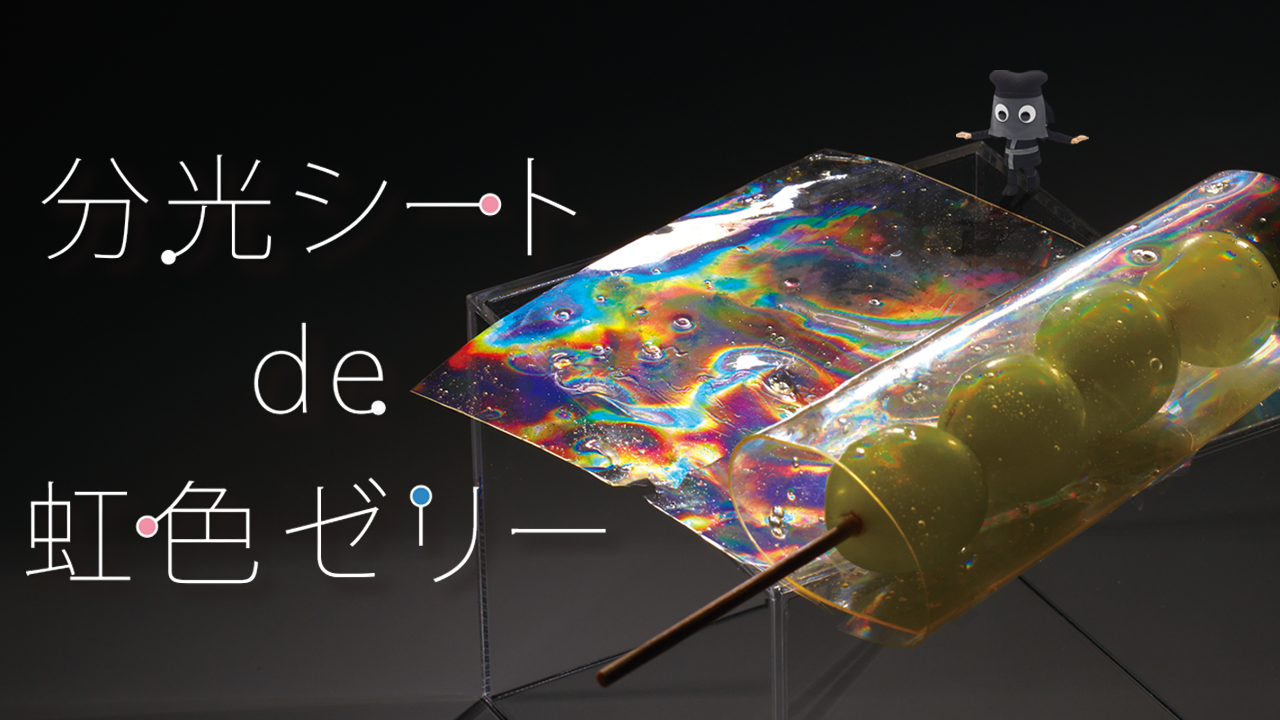

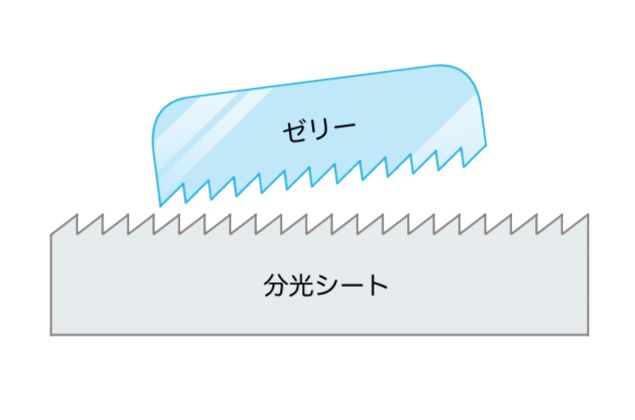

分光シートの表面には、極めて細かい溝があり、等間隔で平行に、無数に刻まれています。この規則正しく並んだ溝は「回折格子」といい、光を虹のように分解する役割を果たします。透明なゼリーにその溝を写し取り、みずみずしいブドウを包めば、バニラが香る虹色デザートの完成です。

Science point

中世と現代を結ぶ構造色の美

物体表面の微細構造がもたらす色を「構造色」と呼びます。色素による発色とは異なり、構造色は見る角度によって色合いが変化する特徴があります。実は、この仕組みは私たちの周りでもよく見られ、シャボン玉やCDの裏面に現れる虹色も身近な例。生き物ではタマムシやクジャクの羽も構造色として知られています。

構造色の多彩で神秘的な輝きは、古くから人々を魅了してきました。その一例が国宝の「油滴天目茶碗」です。中国宋(そう)代(10~13世紀)につくられたこの茶わんには、まるで無数の星がちりばめられたような斑文と神秘的な虹色の光彩が浮かび上がります。

長年その美しさの秘密は謎に包まれていましたが、最近の研究でついにその仕組みが解明されました。茶わんの釉薬の表面には、1マイクロメートルより微細な凹凸構造が存在していたのです。さらに、その下層には金属鉄の反射層があり、この二つの層が組み合わさることで、光が虹のように分解されて私たちの目に届き、あの神秘的な青みがかった虹色の輝きが生まれていることがわかりました。

1000年にわたって人々を魅了してきた油滴天目茶碗の光彩の謎が、ついに科学の力で解き明かされたのです。

大阪市立東洋陶磁美術館(住友グループ寄贈/安宅コレクション)

写真:西川茂

「大阪市立東洋陶磁美術館収蔵品画像オープンデータ」(https://jmapps.ne.jp/mocoor_o/det.html?data_id=25)を加工して作成

材料

4本分

- 板ゼラチン

- 12g

- 水あめ

- 12g

- バニラエッセンス

- 3滴

- ブドウ

- 16〜20粒

つくり方

- ・分光シート(A4サイズ)をアルコールで消毒します。

下準備

-

板ゼラチンを冷水に入れて1~2分ふやかします。やわらかくなったら手で絞り水気をとります。

-

耐熱容器にふやかした板ゼラチンと水あめを入れます。電子レンジ600wで20秒加熱し、泡ができないようにやさしく混ぜます。バニラエッセンスを入れて混ぜ合わせます。

ゼラチンを加熱すると気泡ができることがあります。目立つ気泡をスプーンなどでつぶして取り除くと、よりきれいなゼリーに仕上がります。

-

分光シートの上全体に、②の全量をパレットを使って薄くひろげたら、冷蔵庫で約20分冷やします。

-

ナイフで約10×10cmの正方形に切り出したゼリーを、竹串に刺したブドウに巻きます。

背景が暗い場所でゼリーに光を当て、さまざまな角度から観察して、虹色に見えることを確認しましょう。表面に転写した溝はとても繊細なので、転写した面に手で触れないようにしてください。

ゼリーは乾燥すると固くなってしまうので、早めにお召し上がりください。

-

注意事項

- 必ず手順を読んでから調理を行ってください。

- 調理器具、特に火気などの取り扱いには十分注意し、けがをしないようにしましょう。

- 小学生など低年齢の方が実験を行う場合は、必ず保護者と一緒に行ってください。

- NGKサイエンスサイトはNGKが運営しています。ご利用に当たっては、NGKの「プライバシーポリシー」と「ご利用条件•ご注意」をご覧ください。

- 本サイトのコンテンツ利用に関しては、本サイトお問い合わせ先までご相談ください。