なんでだろう?

直径10cmの車輪と直径5cmの車輪を同じ高さの斜面からころがします。2つの車輪は同じ重さです。さて、大小どちらの車輪が、より遠くまでころがると思いますか?

そうなんだ!

正解は大きい車輪です。車輪はよくころがってまったく抵抗を受けていないように見えますが、実際は車輪と地面の間に「ころがり摩擦」と呼ばれる力がはたらきます。

ころがり摩擦の大きさは、車輪の直径に反比例し、全体の重さに比例するという法則があります。つまり、同じ重さなら、直径が2倍の車輪は摩擦力が半分になるので、エネルギーの損失も半分ですみます。同じ高さの斜面からころがした2つの車輪には、同じ量の運動エネルギーが与えられるので、直径10cmの車輪の方が約2倍の距離を進むのです。

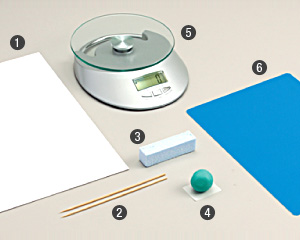

1. 厚紙(B5以上の大きさ)1枚

2. 竹ぐし 2本

3. 発泡スチロール(2cm×2cm×8cm)

4. 油粘土

5. はかり

6. 平らな板(下じきなど)

・コンパス

・定規

・はさみ

・カッターナイフ

・接着剤(発泡スチロール用か木工用)

実験で使用した材料の詳細

・厚紙:大創産業 厚紙A4用 両面白色

・竹ぐし:ローソン 竹串15cm

・油粘土:大創産業 あぶらねんど

・下敷き:共栄プラスチック B5下敷ニューカラー

![]()

[実験の注意]

・NGKサイエンスサイトで紹介する実験は、あくまでも家庭で手軽にできる科学実験を目的としたものであり、工作の完成品は市販品と同等、もしくは代用品となるものではないことを理解したうえで、個人の責任において実験を行ってください。

・必ず手順を読んでから工作・実験を行ってください。

・器具の取り扱いには十分注意し、けがをしないようにしましょう。

・小学生など低年齢の方が実験を行う場合は、必ず保護者と一緒に行ってください。

-

1

厚紙で直径10cmと5cmの円盤を2枚ずつつくります。

-

2

竹ぐしのとがっている方を切り落として10cmの長さにします。

発泡スチロールを均等に4つに切り、竹ぐしの両端に垂直にさしこみます。 -

3

円盤の中心に竹ぐしが来るように発泡スチロールを接着剤で固定します。竹ぐしが円盤に対して垂直になるように注意しながら、十分に乾かしてください。

-

4

車輪の重さを量り、両方が同じ重さになるように軽い方の車輪に油粘土をくっつけて調整します。

-

5

本などを台にして、平らな板で斜面をつくります。※車輪のころがり具合に応じて高さを調整してください。

-

6

直径10cmと直径5cmの車輪を斜面の同じ高さからころがして、走る距離を比べてみましょう。

実験を成功させるコツとヒント

・床の材質や状態によって車輪のころがり方が大きく変わります。なめらかすぎる床でも、摩擦が大きすぎる床でも、2つの車輪の差がわかりにくくなります。適度に摩擦のある床で実験してください。

・斜面の角度とスタート位置は、大きい方の車輪が適当な距離で自然に止まるように調整してください。

車輪は人類の大発明!

2枚の円盤状の板に軸を通した車輪は、今から5000年以上前のメソポタミアで発明されたといわれています。車輪の登場によって少ない労力で大量の物を移動させることが可能になり、その後の文明の発展に大きな影響を与えました。

ミニサイクルは疲れる?

車輪の小さい自転車と大きい自転車では、どちらが楽に走れるでしょう? ころがり摩擦の法則から考えると、簡単ですね。たとえば20型と26型の自転車で比べると、同じ重さなら、20型の方が摩擦力が1.3倍になります。つまり、同じスピードで走ろうとすると、26型の1.3倍の力が必要です。もちろん、体格に合った自転車を選ぶことも重要ですよ。

実は、まだよくわかっていない「ころがり摩擦」

ころがり摩擦の大きさは、車輪の直径に反比例し、全体の重さに比例するという簡潔な法則で表されます。ところが、ころがり摩擦が起きるしくみに関しては、18世紀以来多くの科学者が研究してきたにもかかわらず、現在もまだ完全には解明されていません。

その理由は、ころがり摩擦には数多くの物理的現象が関わっているからです。たとえば、車輪と地面が接する場所では重さによって両方がわずかに変形し、摩擦抵抗を生みます。また、車輪はどんなに加工しても完全な円形にはならないので、ごく小さい角を持つ多角形と見ることができます。回転するときには、その角を乗り越えるために微小な上下動が起こり、エネルギーの損失が生じる…などが、ころがり摩擦の原因と考えられています。

NGKサイエンスサイトで紹介する実験は、あくまでも家庭で手軽にできる科学実験を目的としたものです。工作の完成品は市販品と同等ではなく、代用品にもならないことを理解したうえで、個人の責任において実験を行ってください。

NGKサイエンスサイトはNGKが運営しています。ご利用に当たっては、NGKの「プライバシーポリシー」と「ご利用条件•ご注意」をご覧ください。

本サイトのコンテンツ利用に関しては、本サイトお問い合わせ先までご相談ください。